こんにちは、ももか(momohsphss)です。

このページでは「HSP気質を活かして相談業(セッション業)を始めたい」と考えている人へ、活躍するために必要なことをご紹介しますね!

この記事は、わたしの経験と、カウンセリングやセラピーの世界で言われる基本的な姿勢を含めて、話を進めていきますね。

なので、ビジネス視点というより、カウンセラー、コーチ、セラピストとしてのノウハウになります。

高い共感力をもつHSP気質の人が、相談業で深く人と関わっても消耗せず、自分もお客さまも満たしながら続けていくには?

こんな視点で、必要なことをご紹介しますね!

ちなみに、今回紹介するノウハウは、カウンセラー、コーチ、セラピストになりたいHSPさんだけでなく、次のような方も使っていただけます!

- 人と会話するとエネルギーを吸い取られてグッタリする

- 人と長時間会話すると「自他」の境界がなくなる感覚がある

- 人の感情に振り回されて疲れてしまう

- 自分の話をしたいのに、気づいたら相手の話を聞く側になっている

ここで紹介した5つのポイントを実践していただくと、こんな状態になれます!

- 人と会話したときの消耗感が減る

- 相手に飲み込まれず会話できるようになる

- 心理的な距離を取りつつ共感的な会話ができる

- 感情に振り回されなくなる

- 深く人とつながってもサクッと回復できる

ぜひ、ひとつずつ取り組んでみてください

相手の気持ちがわかれば人の心が癒せるの?

答えはNOです。

気持ちがわかるだけでは、人の心を癒すことは難しいんですよね~。。。

ここで考えたいのが

気持ちがわかる

人の心を癒す

って、どういうことか?

「わかる」と思ってるのは、本当の意味で「理解している」ことになるのか?

人の心が癒された状態というのは、「悩みを相談して気持ちがスッキリした」だけでいいのか?

っていう、哲学的な問いと向き合う必要があります。

HSPがカウンセラー、コーチ、セラピストで活躍する方程式

HSPがカウンセラー、コーチ、セラピストで活躍するには

才能のタネ × 訓練= 結果

この方程式があるんですね。

生まれ持った気質という「才能のタネ」を、実際的な場面で使えるように訓練して、はじめて価値提供できるサービスに活かせるようになります。

そのときに

- 情動的共感

- 理論的共感(認知的共感)

このふたつの区別が必須で、そのためには「他者理解」よりも「自己理解」が重要になってきます。

なので本質的には、たったひとつ!

いつでも相手よりも、まずさきに自分を知ること!!!

いつでも

っていうのがミソですよ。

たった1回知ればいいわけじゃなくて。常日頃から、心と体の状態を通して【自分】を理解していく姿勢が大事です。

HSPがカウンセラー、コーチ、セラピストで活躍するために必要な5つのこと

では、ここから具体的に必要なことを5つご紹介しますね!

どれも大事な要素なので、ひとつずつ解説していきます。

- グラウンディングの習慣を身につける

- 愛をもって自他の区別をしっかりつける

- あらゆる側面から自己理解を深める

- 自分の心の傷を癒す

- 感情の「持ち主」をすばやく見つける

グラウンディングの習慣を身につける

グラウディングとは、英語の”Ground”が由来で、「地に足をつける」という意味があります。

ヨガやメンタルヘルスでよく使われる言葉ですね。

スピリチュアルの世界だと「地球とつながる」という意味合いが強くなって、アーシング(earthing)と呼ばれることがあります。

ようするに

人の心という目に見えない部分とつながるには、地に足つけて、実際的な活動とバランスをとる必要がある

ってことです!!

ももか

ももか占いやスピリチュアルには興味ないし、

目に見えるものしか信じないリアリストだけど?

と思うかもしれないけど。

っていうか、私は思ってましたが!

全然グラウンディングできなくて、いつも終了後にはグッタリして、食欲が暴走してボロボロでした。。。泣

エネルギーのバランスをとる

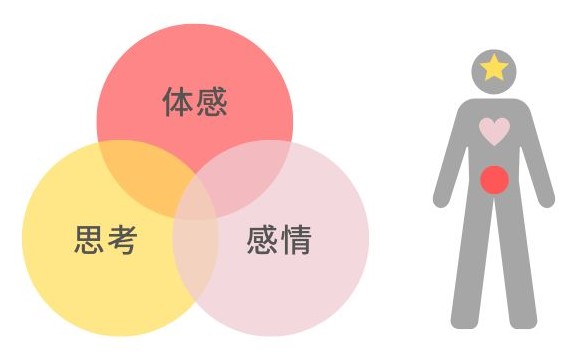

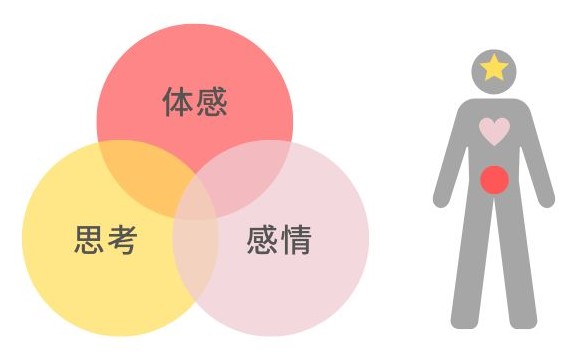

人が使うエネルギーって3種類あるんですね

- 体感

- 感情

- 思考

私が消耗してたときは、いつも思考にエネルギーを使いすぎて、体感までエネルギーが回らず。

感情エネルギーに振り回されて、自己攻撃に走ってクラッシャーになる。

仕事も人間関係も。続かない!とか言って、自分から切ってたんですよね。。。

人のサポートを職業にするなら、まず、なによりグラウンディング!!!

グラウンディングできるだけで、人と会話したときに「エネルギーを吸われてる」という感覚がなくなりますよ。

愛をもって自他の区別をしっかりつける

HSPの共感力、些細なことに気づく力を相談業で活かすには、愛をもって自他の区別をしっかりつけましょう!

「愛をもって」

という部分が、とーーーーーっても大事です!!

わたしも経験あって、だれでも1度は通る現象なんですが、【自分】が確立しはじめると、【他者】を過剰に意識するんですよね。

そしてステレオタイプな見方が強まったり、視野狭窄になったりします。

とくに自分がHSP気質だと気づいた初期のころ、大人の反抗期に突入したタイミングで起こりやすくなります。

愛がない自他の区別

あの人は非HSPだから、HSPのわたしとは違う

○○さんはこういうタイプだから、こんな行動をするんだ

こうした他者分析は、分かり合うことを諦めて、静かに絶望している状態といえます。

自分の心に他人を受け入れる余白がないってことですね。

「どうせ人間はひとりだから」

「人を100%理解するのは不可能だから」

文章だとニュアンスが伝わりにくいんですが……伝われ!!(丸投げ)

愛をもった自他の区別

相手のなかに自分を見出し、自分のなかにも相手を見つける

自分を確立させたうえで、お互いの違いを肯定的に捉える

たとえば、HSPの枠組みを使って、自他の理解を深める場合

非HSPもHSPと同じように、共感的で優しさを持った人

こんな感じで、お互いの違いを知ったうえで、「同じだ」と区別していくと、より深いレベルでの自他理解に発展していきます。

あらゆる側面から自己理解を深める

あらゆる側面から自己理解を深めると、愛をもった自他の区別もできてきます。

「あらゆる側面」というのは、自分が見たい自分だけじゃなく、見たくない自分もちゃんと真正面から向き合って受けとめるってこと。

カウンセラーの訓練では、まず一定期間、自分がカウンセリングを受けるように指示されることが多いです。

これはスキルの習得もあるんだけど

- 理想の自分

- なりたい自分

だけじゃなく

- 現実の自分

- なれなかった自分

こちらも同じように受け入れて、あらゆる側面から自分を理解することが、相談を受ける際に必要だからですね。

ドロドロした人間臭さを扱う

「受け入れる」って言葉でいうのは簡単だけど、ちょっと(いや、だいぶ?w)勇気が必要だったりします。

自分のなかにあるドロドロした人間的な部分にしっかり意識を向けて、把握しておくこと。

だいたい、相談内容ってドロドロした人間臭い話だからね。

陰陽

二律背反

清濁併せのむ

私はこのあたり↑の意味を体感できてから、人間的にも成長したし、セッションの質も高まりました!

自分の心の傷を癒す

自分のなかにあるドロドロした人間臭い部分に目を向けたら、大きな心の傷を癒しましょう。

心の傷とはトラウマやコンプレックスですね。

相談する側も、一度も失敗したことがない人より、同じように悩み苦しみ、乗り越えた人にお願いしたいと思うもの。

とはいえ

相談を受ける側が問題を抱えている状態だったり、解決策を持ち合わせてないと「そうだよね~、わかる~」で、話が終わります。。。

クライアントが自分の力で乗り越えられるように

大前提として、問題を乗り越えるのはクライアントであり、カウンセラー、コーチ、セラピストは、あくまでサポートする存在。

あれこれ指示、指導せずに※クライアントが自分の力で問題と対峙できるようにサポートするのが仕事です。

- 手取り足取りステップバイステップで教える「ティーチング」を取り入れる場合を除く

そうはいっても、自分のなかで

「困難を乗り越えた」

「悩みから脱出した」

という経験そのものは自信につながるし、だからこそ辛抱強くクライアントの成長に付き合うこともできるんですよね。

小さなトラウマ、コンプレックスは持ち続けるもの

トラウマやコンプレックスを克服するといっても、人間として生きてる限り、悩みがゼロになることはありません。

小さなトラウマ・コンプレックスは、つねに抱えながら生きていくものです。

なので、相談業としてサービスを提供したい人は、大きな心の傷をしっかり癒しておきましょう!

小さなトラウマ・コンプレックスは「持っているんだ」と、自覚しておけばOKです。

感情の「持ち主」をすばやく見つける

HSP気質の人は境界線が曖昧になりやすいので、感情の「持ち主」をすばやく見つける習慣がかかせません!

あなたが考えていることは、本当に「自分の考え」でしょうか?

あなたの中から湧いてきたと思う「その気持ち」は、本当に「自分の気持ち」でしょうか?

そもそも思考と感情の区別ができているでしょうか?

同一化していることに気づく

とくにワンネス型の共感スタイルの人は、相手と同一化していることに無自覚で、相手の感情を自分のものだと思いやすいんですね。

同一化した状態だと、「得体の知れないナニカに振り回されてる」と感じやすく、日常生活にも支障が出てきます。

なので、つねに「この感情は、だれのもの?」と自分に問いかけて、持ち主を特定するようにしましょう!

理想は、会話しながら自分の体がどう反応しているかに意識を向けて、即座に見つけられること。

そうでなければ、セッションが終了したあと、その日が終わるまでに、しっかり受けたものを流せるような習慣を身につける。

そのためには、まず自分の感情をしっかり見つけられるようにする!

この習慣が身につくと、自分じゃない他者と同一化したとき、気づきやすくなるので。

すぐグラウンディングして、自分を取り戻すこともできるようになります。

「自分と同じように悩んでる人の力になりたい」と考えてるHSPへ

私はHSPって決して弱い人じゃないと思ってます。

ひとより多くのことを感じ取って、あらゆるものを、ひとより深く味わうことができる。

だからこそ、悩むこと・考えること、たくさんありますよね。

それでも今日ここまで生きてきた。

その時間があったから

生きる喜び

分かり合える嬉しさ

立ち上がる希望

こうした人生の側面も、深い部分で感じられるのだと思うのです。

HSPがもっているのは生命力の強さです。

それは転んでも起き上がって、人生をサバイバルしていく成長のポテンシャルです。

困難から逃げず、人生を諦めずに立ち向かってきた、あなただからこそ。いま同じように、悩んでいる人に伝えられることがあります。

ここで紹介したものは、私も現在進行形で続けています。

一度やったら終わりじゃなく

相談業を続ける限りついて回るものなんだろうな…と、現時点で思ってます。

まだまだ完璧とは程遠いし、偉そうなこと言える立場じゃない、とも思うけど。何か参考になれば嬉しいです。

HSS型HSPにオススメ書籍